“我印象较深的一篇文章,是1958年在《南通市报》工作时写的《南通建城一千年》,提出南通958年始筑城的说法。”

我开始读报是在1932年。这一年发生了日军进攻上海的“一二八”事变。祖国的蒙难,使我这个年仅8岁识字不多的孩子也看起报纸来。那时,排字工人出身的父亲和几位同事合办了一家印刷所,他经常带回油墨未干的报纸,大部分是“号外”,上面有上海战况和东北义勇军的消息。

9年后,我开始写稿了。1941年我读初三时,把一篇稿子寄给了上海的《中华日报》。可能是副刊版面正好缺一小块,编辑删到700多字,在副刊右下角刊出。这便是我的“处女作”。

1943年,日伪在南通“清乡”,共产党则在南通城里开展秘密工作,把文化活动作为对敌斗争的一种方式,党组织鼓励青年写文章去占领报刊阵地。于是,我的个人爱好与革命的任务结合了起来,这种斗争一直持续到抗战胜利以后。直到南通惨案发生,我们失去了全部副刊阵地。解放前我写的最后一篇文章,是通过地下党的周国锟同志投送上海的《创世》发表的,那是一个进步刊物。在那个风雨如晦的年代,共同的爱好和思想,把我和钱素凡、顾迅逸、徐惊百等烈士,以及曹从坡、沙白、丁芒、辛丰年等文友紧紧联系在一起了。

我和报纸更亲密的接触是解放后的1957年,虽然前后只有不到两年时间,但是印象深刻。这一年的11月,我从市委宣传部调到南通市报社,担任副刊组副组长。

我在报社虽然工作时间不长,但是“千年等一回”,我等到了一个重要时间节点。1958年4月24日,我在报上发表了一篇《南通建城一千年》的文章,提出南通建城应该从公元958年算起,引起各方关注。《新华日报》专门发文,说南通市报发表文章,纪念南通建城一千年。这个说法后来得到公认,一直沿用至今。

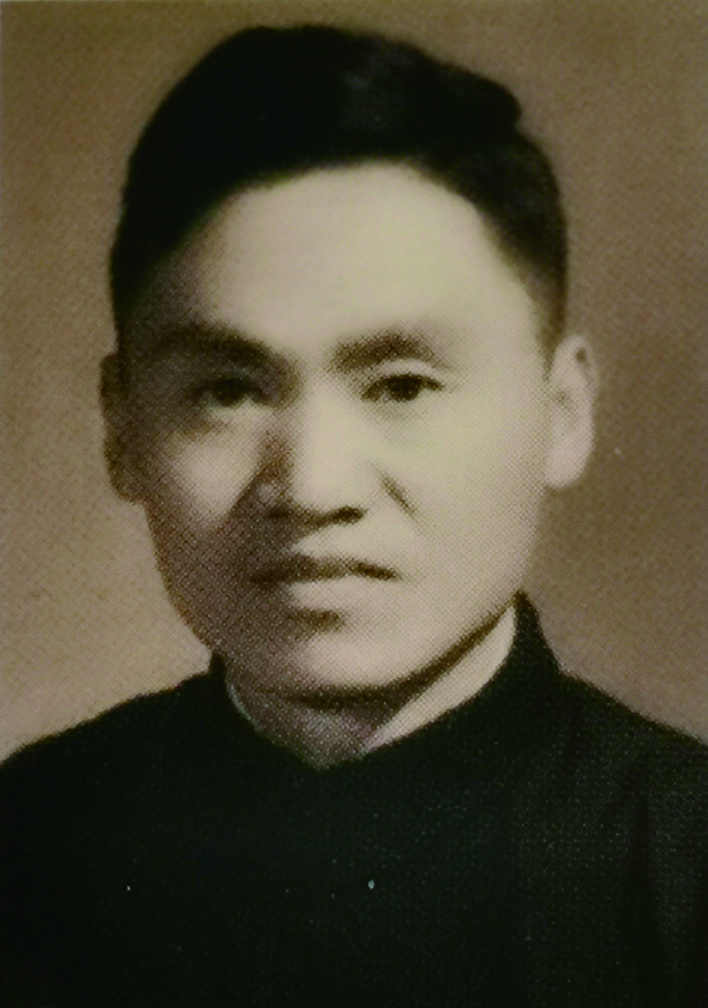

在南通文化界,穆烜是一位德艺双馨、深受人们敬重的文化老人。他在上世纪40年代就投身革命,以青年革命者的满腔热情,撰写了大量的政论和时评,犀利抨击旧社会的黑暗。他写的数十篇“宵征初作”,似一把把匕首,直插敌人的心脏。

新中国成立70年来,在各个年代,穆烜都笔耕不辍,拥抱火热的生活。无论是做公务员,还是当编辑,或者从事文博事业,他都以敏锐的目光,清晰的思辨,干净的语言,情系地方发展,发表真知灼见。他既关注濠河的起源和变迁、南通城市中轴线的形成,也呼吁南通申报国家历史文化名城、建立美术中心、保护支云塔、开辟濠滨走廊、最早在报上介绍“小小剧社”,他还牵挂那些烈士战友的遗作、南通纺织工人的歌谣、五山摩崖石刻、沿海垦区调查……熟悉他的人都知道,他还是南通文化界的一位幕后英雄,编辑出身的穆老时常给其他文化界人士出点子、查资料,并精心阅改。

南通城始筑于958年,这是穆老早年的一个研究成果,并率先在党报上发出来。但是,老人家一直不肯对外说这是他最早提出的。

1958年是一个特殊的年份,人们都在忙着“大跃进”,南通城不可能为自己的千年生日举办纪念活动。所幸,一个时年34岁的小伙子穆烜,写了一封千余字的城市情书,永远载入了史册。

1993年7月《江海晚报》创刊时,穆烜是我们聘请的第一位评报员。他评报时总是纲目分明、要言不烦、观点鲜明,使人获益匪浅。他还经常在晚报头版《今夕谈》栏目中发表时评,并对组稿的编辑打趣说:不问不说,不请不到,不约不写。

在南通文博界,业内人士都知道穆烜是一位很有远见卓识的组织者,而这位96岁的老人却时常谦逊地说,我只是一个“打杂者”。

“我最欣慰的一件事,就是经过多年努力,最终促成了人民公园并入南通博物苑。”

我是1972年冬到南通博物苑工作的,当时还叫图博革委会。从那时起,我就把自己定位为一个“苑丁”。而今,我已是一位年近期颐的“老苑丁”。

南通博物苑最资深的苑丁无疑是张謇先生。1905年,他在南通城外东南的濠河之滨建起中国人自己创办的第一座博物苑时才52岁。这位当时身穿马褂长袍的甲午状元,殚精竭虑收藏的陈列品,“纵之千载,远之异国”,成为“模范县”一个别具风情的窗口,接待过无数名流学者。后来,在日本侵略者的铁蹄下,南通博物苑饱受摧残,到南通城解放的时候,这里已沦为一座废园。

南通解放以后,人民政府着手修复博物苑。1956年5月,时任文化部副部长兼国家文物局局长的郑振铎在全国博物馆工作会议致开幕辞时盛赞南通博物苑,让通博天下闻名。19天后,南通市人民政府文化科接到江苏省文化局的通知:恢复南通博物苑。

我们抓住了文博业开始复苏契机,除了在硬件上对馆舍、藏品等进行修缮和整理外,还在软件上狠下了一番功夫。对青黄不接的文博人才,我们进行较大力度的发掘和培养。在征集工作方面,除了致力于抢救文革后幸存的文物外,还向考古领域开拓延伸,在海安发现了新石器时代文化遗址。我们还改变了解放以后多年来单一的历史博物馆的状况,建立自然部,恢复为综合博物馆。与此同时,我们还把长期冷落的民俗学引进到博物馆,开全国风气之先,首创民俗文化展览,对麋鹿亚化石的征集和古代麋鹿在本地区生活史的研究受到海内外有关学者的重视,有关论文海外发表后,引起美籍捷克人、麋鹿专家博伊德夫人的注意,成就了后来海外麋鹿回归中国重建种群的佳话。

从1972年到南通博物苑工作,近半个世纪以来,穆烜魂牵梦绕的地方就是南通博物苑。他离休以后,曾请与他“杖履相随”几十年的赵鹏先生刻一枚图章,印文是“濠南老苑丁”。“苑丁”是博物院早期工友的称谓,加上一个老字,说明责任的继续和延伸。赵鹏说,苑只是一个象征,其外延在穆老心中,远比博物苑要辽阔的多。

从穆老住处银花苑到倾注他半生心血的南通博物苑,连着一条濠南路。前几年腿脚方便的时候,穆老喜欢徒步而行,他常常站在怡桥上,向南眺望不远处的南通师范旧址,和当年在那里任过教的王国维、陈师曾、朱东润等大师们隔空对话;或沿着麻石铺设的走道,从濠南别业前的濠河边顺阶而下,从水上走廊望着岸壁上的“强国梦痕”大型浮雕沉思……

早在上世纪50年代,穆老就开始地方史研究,后来执掌博物苑,更与地方史紧密相连,出版过《古代南通简史》等著述。据赵鹏先生介绍,在宏观把握的同时,穆老所涉甚广,不放过对一些具体史事精微的考辨,如就海安出土玉器谈新石器时代江南江北的水上交通,南通建城前姚氏家族的兴亡,刘七起义军的最终结局,南通方言的成因、民间传说“杀子报”的异闻,或发现千古之秘,或提出问题引起注意,无不有功于地方史研究。

擦亮博物苑这块金字招牌,营造良好外部环境,是萦绕在穆烜心头的一件大事。解放之后较长一段时间里,南通博物苑和市人民公园分属不同的主管部门,双方各自为政。这样的格局,严重影响了南通博物苑发展。1978年12月,穆烜向市领导提出了城市建设规划的建议,其中就包括恢复南通博物苑的原貌,人民公园地块回归博物苑,广播电台和文工团排练大厅等要迁出。考虑到情况比较复杂,1979年12月,他再次提出建议,此事宜在新千年到来之前完成。

果真,在他和其他有识之士多年奔走呼吁下,距离新千年还有几天,南通博物苑收到一份大礼:市政府决定市人民公园于1999年12月31日前成建制并入南通博物苑,由市文化行政部门统一管理。

“最有意义的一件事,是在‘文革’前收集整理了张謇日记、张謇函稿、大生档案等,抢救了一批珍贵的资料。”

【口述实录】

把张謇作为一个历史人物来研究,在南通是上世纪60年代初才开始的,我有幸躬逢其时。

1960年10月,党中央有了一系列纠正“左”倾错误的措施,思想文化领域也开始松动起来。一年后,在武汉举行的纪念辛亥革命50周年学术讨论会上,提出了对一些历史人物的评价问题,其中就有张謇。南通当时的地市领导中,不乏饱读诗书的开明人士。政治上的宽松气氛,给南通带来了1962年学术研究的短暂春光。其开端,是1962年1月江苏人民出版社副社长蔡暹和扬州师范学院历史系教师祁龙威、姚能的来访。他们的目的,本来是要求由扬州师院历史系师生整理大生档案,并编成资料交给江苏人民出版社出版。这项动议后来没有实现,但他们的南通之行却促成了两件事:一是《张謇日记》的出版,二是曹从坡《张謇的悲剧》的撰写。1961年12月,我向姐夫王敏之把日记借来阅览。几位专家看了以后,都极力主张出版,得到省委宣传部和市委的支持。我领命带着日记专程赴宁,在江苏人民出版社住了50天。我还按照时任市委秘书长朱剑的要求,整理了一份《学术界关于张謇评价问题的讨论情况》,由市委办印发给领导参考。1962年下半年,《张謇日记》出版了。

张謇函稿是曹从坡从他表兄处借来的,曹从坡的舅舅管国柱曾做过张謇的秘书,替张謇掌管文牍,张謇对外函电稿大都由管草拟,经张謇修改后发出。

这一年,我还提出了收集大生档案的建议,经各方面支持配合,将分散在各厂和上海大生办事处的档案都收集来,由档案馆收藏。这项工作的规模很大。当时我在市委负责革命史料编辑室的工作,我的直接领导是后来担任南通市委书记的朱剑同志,他时任市委秘书长,非常关心文博事业和张謇研究。

【采访手记】

张謇,是中国博物馆史上绕不开的名字。但在相当长的一段时间内,谈张謇在南通是一个禁区。“文革”中,南通先后有两位市长邹强、黄云祥因此受到迫害,在南通文化界享有崇高声誉的老领导曹从坡,因为写了一篇《张謇的悲剧》而酿成自己的悲剧,在“文革”中被斗的死去活来,南通知名史学家管劲丞更不幸以身殉史。在上世纪60年代中期刚过不惑之年的穆烜,自然也难逃被批斗株连的厄运。

当年那几位关心张謇研究的领导和专家都已经驾鹤西去,最清楚其中来龙去脉的,无疑只有穆烜老人了。但这位低调的文化老人开始一直不肯接受我的口述史采访,我说是为了存史,他才勉强答应。

我知道,上世纪80年代出版的《大生系统企业史》,90年代出版的皇皇巨篇《张謇全集》,穆烜的名字虽然仅在后记中写到,而他实际的劳动和付出,个中人都了然在心。

此外,穆烜老在上世纪80年代就呼吁重建民俗学,他在收集民间文化、研究博物馆学以及倡议创建中国第一个纺织博物馆等方面,都做出卓越的贡献。

令人欣慰的是,在穆烜和许多文化志愿者多少年孜孜不倦的努力下,南通不少地方文化遗产得到了较好的保护。这位4年后即将跨入百岁老人行列的资深学者,临别时赠送给我3册倾注他毕生心血的《亦畅居集》,那里面的一篇篇文章,凝聚着他对散落在历史深处的一颗颗文化遗珠的挚爱。他深知,那些斑驳的历史遗迹,那些口口相传的民间艺术,那些巧夺天工的精湛技能,无一不展示着中国智慧,凸显着江海风情,体现着江海文化的博大精深。