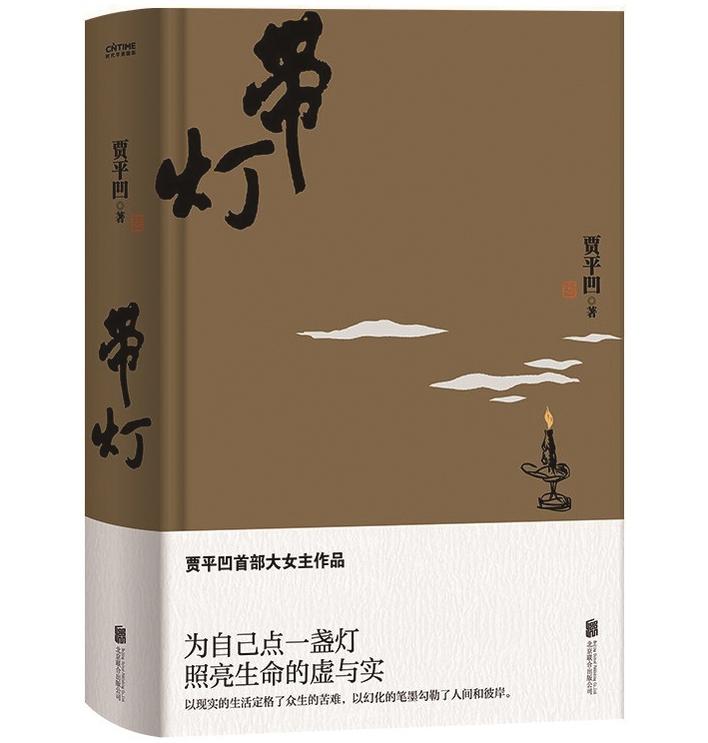

——读贾平凹《带灯》不吐不快的几句话

□低眉

如果有一个采访贾平凹的机会,只能问他一个问题。我会问:《带灯》里的人物原型打哪来的?为什么会对农村基层的方方面面了如指掌?

这是《带灯》最令人服气的地方。因为我出生在最底层的乡村,工作在直接对接乡镇的小县城。村组里的这些事,放在台面上的,不放在台面上的。村民们的期盼和难处,说得出口的,说不出口的。当前基层管理的一些症结,村组里的,镇上的。乃至基层的政治生态,方方面面,林林总总。贾平凹写得太真实了,简直是混凝土浇筑级别的,不可动摇地扎实,使我大大地佩服起这份现实主义的功夫。

这是一份时代的证词。抒情是最容易的事,你只要关注自己就行了,而写实却最是不易。首先你要盐一样融进现实,其次还要把你所身处的现实捧出来,大白于天下。《带灯》有一份来自于原味生活精雕深刻的力量,你无法不被折服。个人认为,这是《带灯》最大的价值和意义所在。它为我们所处的时代呈现了一份真切的证词。这份证词,至少在我看来,是抗震级别的。

我们这个时代乡村基层的明亮与光芒,建设与辉煌,乃至于无奈、混乱、泼烦,恶与无厘头,皆由贾平凹的细节呈现了出来。这也将是一份田野调查,本味地呈现了至少近三十年来的基层现状,扎实得很。有人说,对于这个时代,贾平凹即使不比我们知道得更多,也不比我们知道得更少。

这里的“我们”,我想应该是身处这个时代,本身工作就在村镇的“我们”。而我还想换一个说法:何止是他不比“我们”知道得更少,而是“我们”也不能比他知道得更多。

贾平凹写《带灯》,全部用的中锋。他不用侧锋和尾笔的。农村是什么样子,基层政治生态是什么样子,呈现就是了。带灯是一个女大学生,浑身充满人文气息。因为爱情,她来到樱镇镇政府,成为综治办的主任。事情就是这么个事情,没必要扁平地复述故事。你只要想一想,综治办主任,这么一个角色的设定。“形形色色的上访人员,包括上访专业户、上访代理者”等等,便清明上河图一般呈现出来。有人身处幽暗苦苦挣扎,利益受损不知如何维护,也有人因为一棵树上访纠缠几十年……“带灯”是萤火虫在黑暗中发光发亮之意,她的本名叫“萤”。贾平凹在这个人物的身上,倾注了对基层公职人员所有的希望,以及向上的一些东西。你也可以发现,一个镇政府综治办主任的眼里,可以折射半个中国。

贾平凹接替了鲁迅的批判。他是悲愤的。贫穷、撒泼、无奈、无赖、坚守、微光、人性,在《带灯》这里都呈现了。最后带灯发疯了,毁灭了。读完心里凝了铅。带灯是一个悲剧。无名机器的运行毁灭了自带光芒的人物。带灯像萤火虫发着自己的微光,在向往天亮中毁灭了。很多人在缓慢地毁灭。

《带灯》的结构是网状的,散文式的。全书甚至没有一个贯穿始终的线索来“统领全局”。为什么不像有些小说团得那么紧?为什么是一张网而不是一根线?因为现实就是如此。乡镇的事情千头万绪,农村就是一张网,到处都有结,却也是一枝动百枝摇的,不是一根线就能拢得起来。这样的结构和基层社会的现实一致。“上头一根针,下面千根线”。千头万绪,琐碎摇荡,一根线索“统领”不了现实。

乡村恶势力元家和薛家的斗殴是小说的核心部分和高潮。斗殴事件对带灯不公平的处分像一个不由分说的水泥罐,把她闷死了。该死的人死了,不该死的人疯了。美和善被毁灭了,从此人人身上都有了虱子。

腐草为萤的萤、带灯、元天亮、虱子,以及马副镇长的胎儿药,这些意象都有意味,都是隐喻。

不能不说说,杂花生树的语言。与其说古味的语言是一种好的语言,不如说是一种好的技术。散装的事实,网状的结构,枯骨的现实,为何读起来不觉枯燥,时不时就会莞尔一笑,有奔头,愿意继续读?因为语言。语言除了是它自己本身之外,还是结构各种人物事件的推动器、发动机、润滑剂。因为语言,那么多枯燥的细节变得可读、讥诮、幽默、有味。因为语言,呆板机械的木头人,浑身挂满了铃铛,动一动就发出银子的声响。读了一遍,还可以再读第二遍。

个人的阅读体验,不喜欢带灯给元天亮的短信。第一,这些文字不像短信,一条短信能发多少字?是短信也好,信件也好,没有给人真实感。第二,本人非常厌烦这种女追男,感觉贾平凹很多的小说里,都是这种设定,是男性视角的。作为女性,硬着头皮也没看下去那些信。很腻,密不透风,还花痴。贾平凹笔下的女性似乎都花痴。也许这么设定的初衷是想给带灯的心理一个呈现的窗口?可是,不自然,不可信。个人认为,这是败笔。