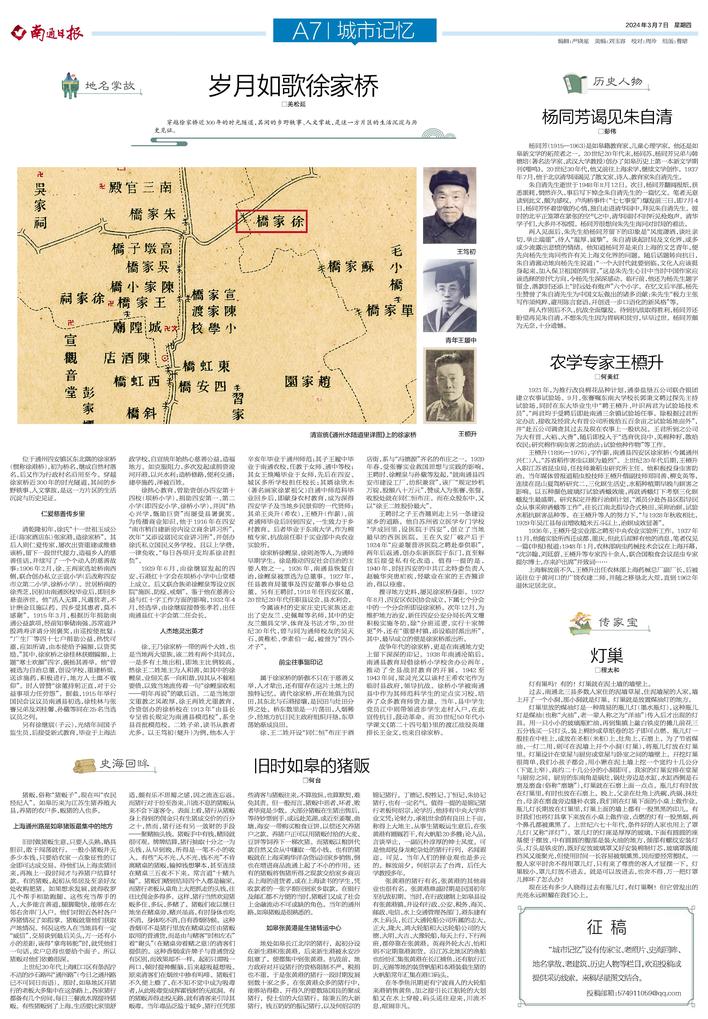

□何台

猪贩,俗称“猪贩子”,现在叫“农民经纪人”。如皋历来为江苏生猪养殖大县,养猪的农户多,贩猪的人也多。

上海通州路是如皋猪贩最集中的地方

旧时做猪贩生意,只要人头熟,略具胆识,敢于闯荡就行。一般小猪贩并无多少本钱,只要给农家一点象征性的订金即可达成交易。待他们从上海卖猪回来,再拖上一段时间才与养猪户结算付款。有的猪贩,起初从邻居及至亲好友处收购肥猪。如果想求发展,就得收罗几个帮手相助跑腿。这些充当帮手的人,大多能言善道,腿脚勤快,能够在左邻右舍串门入户。他们对附近各村各户养猪情况了如指掌。猪贩就靠他们获取产地情况。何况这些人在当地具有一定“威信”,交易谈到最后关头,万一还有小小的差距,该得“拿弯转舵”时,就凭他们一句话,卖户总得也要给个面子。所以猪贩对他们依赖很深。

上世纪30年代上海虹口区有条泥泞不洁的沙石路叫“通州路”(今日之通州路已不可同日而语)。那时,如皋地区开猪行的老板大多集中在这条路上,各家猪行都备有几个房间,每日三餐流水席接待猪贩。有些猪贩到了上海,生活要比家里舒适,颇有乐不思蜀之感,因之流连忘返。而猪行对于纷至沓来、川流不息的猪贩从来不会下逐客令。表面上看,猪行从猪贩身上得到的佣金只有生猪成交价的百分之十,然而,猪行还有另一敛财的手段——聚赌抽头钱。猪贩手中有钱,赌局就很可观。牌牌结算,猪行抽取十分之一为头钱,从早到晚,所得是一笔不小的收入。有些“天不光、人不光、钱不光”不肯离赌桌的猪贩,输掉钱想攀本,甚至连续在赌桌三五夜不下来。常言道“十赌九输”。猪贩们赌到结局四个人都是输家。而猪行老板从桌角上大把抓走的头钱,往往比佣金多得多。这样,猪行当然欢迎猪贩多住、多玩、多赌了。猪贩们夜以继日地坐在赌桌旁,赌兴虽高,有时身体也吃不消。身体吃不消,自有香烟侍候。这种香烟可不是猪行里放在赌桌边任由猪贩取用的普通货,而是由与赌客“时相左右”看“谢头”(在赌桌旁看赌之意)的清客们提供的。这种香烟或许牌子与普通货没有区别,而效果却不一样。起初只需吸一两口,顿时提神醒脑,后来越吸越想吸。原来清客们在烟丝中掺有吗啡。猪贩们不久便上瘾了,在不知不觉中成为吸毒者,从此吸毒变成挥霍钱财的无底洞。有的猪贩弄得走投无路,就有清客来引导其贩毒。当年毒品泛滥于城乡,猪行任凭那些清客与猪贩往来,不算故纵,也算默契,难免其责。但一般而言,猪贩中恶者、坏者、败者毕竟是少数。大部分猪贩在生猪出售后,等待钞票到手,或远赴芜湖,或近至姜堰、曲塘、海安一带购买粮食豆饼,以偿还欠养猪户之款。养猪户正可以用猪贩付给的大麦、豆饼等饲养下一梯次猪。而猪贩以粮饼代款自然又会从中赚取一笔小钱。也有的猪贩就在上海采购华洋杂货运回家乡销售,倒也在增进商品流通上起了不小的作用。还有的猪贩将售猪所得之现款交给家乡商店去上海的进货者,或在上海读书的学生,凭收款者的一张字据回到家乡取款。在银行及邮汇都不方便的当时,猪贩们又成了社会上金融流动不可或缺的角色。当年的通州路,如皋猪贩是很熟悉的。

如皋张黄港是生猪转运中心

地处如皋长江北岸的猪行,起初分设在新生港和张黄港,后来新生港被永安沙阻塞了,便都集中到张黄港。抗战前,地方政府对开设猪行的资格限制不严,税捐也不重,于是张黄港的猪行一段时期发展到数十家之多。在张黄港众多的猪行中,能够站得稳、开得久的要数陈国良的聚成猪行,倪士信的大信猪行,陈秉五的大新猪行,钱五奶奶的振记猪行,以及何绍宗的锦记猪行。丁德记、倪牲记、丁恒记、朱协记猪行,也有一定名气。值得一提的是锦记猪行老板何绍宗,论学历,他持有中央大学毕业文凭;论财力,承祖世余荫有良田上千亩,称得上大地主,从事生猪贩运生意后,在张黄港有圈厩若干,有大帆船20多艘;论人品,言谈举止,一副沉朴淳厚的绅士风度。可是他却投身龙蛇杂处的猪行行列,名闻遐迩。可见,当年人们的择业观也是多元的。解放前夕,何绍宗去了台湾,后任大学教授多年。

张黄港的猪行有名,张黄港的其他商业也很有名。张黄港鼎盛时期是民国初年至抗战初期。当时,在行政建制上如皋县设有张黄港镇,并设有行政、公安、税务、海关、邮政、电信、水上交通管理各部门,港东建有水上码头,长江大通轮船公司所属的志大、正大、隆大、鸿大轮船和大达轮船公司的大德、大明、大吉、大豫轮船,每天上行、下行两班,都停靠在张黄港。英商外轮太古、怡和则不定期靠港卸货。沿江苏北地区的渔船也纷纷汇集张黄港在长江捕鱼,还有航行江阴、无锡等地的装货帆船和本港装载生猪的大帆船常年汇集在港口码头。

在冬季鱼汛期更有宁波商人的大轮船来港销售黄鱼,加之接引长江航轮的大划船又在水上穿梭,码头送往迎来,川流不息,喧闹非凡。