□徐继康

于泗人生最高光的时刻,当属嘉庆初年阮元在编辑《淮海英灵集》的时候,在丁卷三中,收录了他一首《春日同丁熙庄过药师庵访照纯上人,复至文林社,登魁星阁,晚饮李郁斋挹翠山房》,虽仅一首,这在栟茶诗人中却是罕有的殊荣。要知道,《淮海英灵集》收录的多是已故诗人,而于生者中独采于泗。故于泗在《编年诗》的《淮海题名》中写道:“大集编英灵,人皆属已往。嗜痂果何心,未死蒙鉴赏。”不无得意之情。

于泗虽然名满江淮,诗友遍布大江南北,但从他的经历来看,去过的地方好像并不多,除了去过几次扬州之外,仅到过崇川几回。当年四库开馆,陈宝所侍御曾经推荐他去京师缮写书籍,但于泗以书劣谢之,让远方永远停在远方。诗歌可以贴地飞行,而人只能陷于现实。故而嘉庆三年(1798)的蠙山之行,对于泗来说,就显得尤为重要,此次他拜访的是皋东诗坛名宿江片石。这年春天,他买舟东行,至马塘时,天降大雨整整一夜,舟不得行,只好在船上住了一宿。江片石比他大九岁,诗名之盛,尤在于泗之上。于泗二十年前就想拜访他,一直未能成行。于泗对江片石是非常敬仰的,他题《江片石诗集》云:“梦里心花五色开,一编古锦出新裁。悲凉远戍霜天角,幽韵清溪雪夜梅。后辈断无名可继,前生应有福同来。仓山居士蠙山叟,总是庄严七宝才。”此次蠙山之行,于泗住了一个多月。他不仅见到了江片石,还见到了徐邦殿、吴苍崖、管竹溪等慕名已久的诗人,真是十分开心。于泗借寓东林禅院,月镜树涛,岑寂绝尘,他在那里读读写写,身心得到很好的安放,很是惬意。九年后,六十岁的他过赤岸,问禅于醒原大师,大师不着一语,仅奉一笑,于泗瞬间领悟,佛门密旨不当在唇齿间求耶,归绘《默坐图》,以明禅悦。这与他寓居东林禅院一月有余不无关系。

于泗是个很重情义的人,黄文旸说:“公为人和煦,尤多义行,不惟于亲族、朋友中乐善不倦,凡四方游士至止,解囊相赠,虽当室中瓶罍告罄,弗恤焉!”女诗人熊琏写了一本《澹仙诗话》,收录了几首于泗的诗。于泗很不好意思,每每读及,为之汗颜,认为推奖过甚。人家对他的好,他能记住一辈子。盐场大使白坦庵,河南人,是副将白云上的次子,喜结布衣交,他对于泗很是敬重,经常诗酒过往。蒞任未满一年,即谢事去。当他离开时,于泗买舟送至十里桥,犹挥泪不止。贡生黄秋平,在桥北书舍设账的一个教书先生,他与于泗为莫逆之交,诗酒过从无虚日。他曾经建议于泗要精选其诗,要截其长,补其短,这话于泗终生不忘,呼之黄涪翁。自黄秋平去世后,每次路过桥北书舍,于泗只是望一望,再也没有进去过,总有不胜邈若山河之感。于泗的族兄于达庵去世,留下一个小女无依无靠,于泗把她收养在家,抚育成人后嫁给了周锡璜。嘉庆二十一年(1815),如皋县令沈涛仰慕于泗的大名,曾去栟茶场拜访他,可惜没能如愿。第二年,于泗以《寄沈西雝明府》见投:“隔岁来惭款按迟,风霜百里感交知。难容借冠常攀座,浪许推袁细说诗。顾我贫惊垂老日,识君名自未官时。即今东阁犹翘首,欠载梅花酒一卮。”那时的于泗苦吟穷老,但豪气依旧不减。

诗歌之余,于泗还留心地方诗史。他前后花费七年时间,广为搜罗,收得《东台诗钞》(又名《东亭诗》)二十卷。又从《国朝诸名家纪异诗》中辑得《搜神诗史》六卷,光怪陆离,十分有趣,自称“有韵之《齐谐》”,黄秋平曾为之作序,认为此书与《山海经》《尔雅》有异曲同工之妙。可惜于泗无力开雕,只能希望于后来者,他常常手抚着手稿,长吁短叹,感慨系之,以“吾且毕吾事”宽慰自己。嘉庆十九年(1814)四月,老友缪竹痴准备自费刻行吴野人的《陋轩集》,当邀请他到如皋城为之编校时,他一口答应,为之欢欣,共历时半载,始成完书。就在前一年的岁暮,于泗因避尘事,走匿村西,其时雨雪载途,天寒路冻,缪竹痴接他到一草亭,款留他好几天,然后买舟,亲自送他回家。这让于泗很感动,认为缪竹痴有古君子之风。“不在急难时,乌足见知己。”于泗这一辈子的好朋友,除了缪竹痴、黄秋平、石兰,还有丁熙庄、薛珠等等。

诗歌写得再好,只能温暖心灵,但温暖不了日子。不可否认的是,于泗虽为一邦之望,但他家的经济并不好,可以说是贫困的。于泗大哥于沼病倒,常吟“明朝买药又无钱”,可谓无奈至极。于泗有诗记之云:“最惨伯氏亡,艰苦历更备。其时值岁荒,饘粥犹难继。无药买药诗,一吟一垂涕。”于泗的三兄于涧,乾隆五十五年(1790)冬月,自暨阳考贡归来,风雪渡江,冲寒至家,没有几天后就死了,“寒江泣雁”成了永远无法翻阅的一页。所以在三十三岁那年,于泗开始在堤南设馆教学,做了一名教书先生,如此八年。四十一岁时,又应徐晋飚的邀请,从堤南移家至村西鸥盟亭,继续他的授书生涯。那里林塘亭榭,风景幽美,再一干又是二十一年。在嘉庆五年(1800)那年十月,五十三岁的于泗才在古巷买了一小间房子,把一家老小搬了过去,深巷幽静,可安妻儿,又可避风雨,他很是满意,自署其轩曰“晚晴”。六十二岁,于泗自鸥亭解馆,因为体衰多病,就谢绝带徒了。可是在七十岁时,又被缪渭璜请去课其子,授经柳浪轩。于泗并不想这么做,但生活就如同一只饥虎,总是步步紧逼。

于泗一生娶了两位妻子,原配徐氏,徐拙斋的妹妹,夫妻感情很好。乾隆三十七年(1172)春,于家的一棵古梅,花开后不久就枯萎了,没过几个月,徐氏去世,这让于泗痛不欲生,写了不少悼亡诗,和者如云,兴化的黎鲁山还为此画了一幅图。那一年,于泗二十五岁。后来,于泗又娶了宋氏,两人白头偕老,这位宋氏,小他四岁,极是善良温顺,世称贤妇。于泗的《纪怀》诗中,有一首写她的:“吾妻将七旬,四龄吾叨长,老年赖扶持,如手得拄杖。出入不暂离,事事关痛痒。幡觉伉俪情,少时犹矫强。去秋吾病危,累月费调养。不有侍药人,安得身再爽?”时光流走,繁华退尽,剩下只有最真实的场景与最朴实的文字。于泗有四个儿子,长子于锟,号剑泉;次子于锜,号兰泉;三子于鏳,号珠巢;四子于锴,号书巢。这四个儿子,黄文旸给了四个字的评语:“俱有家风。”于泗有一首《听锟儿述狮子林之游,诗以记之》,写他家的老大,“吾儿惯作吴门客”,可知于锟经常客于苏州。在《纪怀》诗中,于泗也有一首专门写儿子的:“吾儿亦犹人,时命颇不偶。岂但囊无钱,室中亦无妇。觅食去遐方,频年苦奔走。不知道路间,偷滴泪几斗。夜来翻吾书,曾见乐府否?一曲雉朝飞,悲吟懒出口。”于泗已经七十了,儿子们还没有娶到媳妇,为觅食常年尚奔走不停,读之不禁心酸。后来,于泗的诗集为曾侄孙于墨海所刻,而非他的嫡系子孙,其后人之窘困,由此可见一斑。

虽然生活逼仄,于泗也不乏幽默感,他有个朋友叫吴麐,字石林,家奇穷而嗜风雅,素慕园居,但无钱构建,就画了一本册页,树木台榭,应有尽有,并题曰“有是园”,极尽想象之能事。于泗为这本册页题了四个绝句:

身世无因却有因,青山一幅岂难真?分明展得林亭地,风月从他认主人。

石火青莲现软红,大千色相本来空。多君悟彻兜罗理,十万楼台一指中。

信得鸿泥迹易存,天然烟水护柴门。菟裘若费黄金筑,翻恐他年累子孙。

晦迹非难托迹难,一壶天地入槐安。子虚赋予神楼句,都在先生画里看。

生活本来就是苦中取乐,诗歌本来就是凌虚筑台。

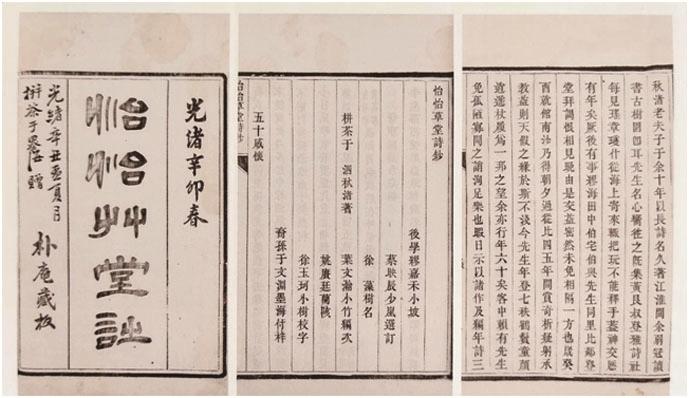

少年成名、中年落拓、老年穷苦,身负盛名而僻居海隅,空徒四壁而豪情大度,逍遥杖履而羁于尘世。应该如何评价于泗的一生?忽然想起萃香居士薛珠给他《怡怡草堂诗存》写的那篇序文。且来看看在老友的笔下,于泗是一副什么模样:

一庭霜雪,吹上鬓毛;满纸珠玑,泻残唾口。岂尘念之未空,缘芳情之欲绘。青灯重剪,魂消二十年前;浊酒开斟,梦断三生石上。杜樊川豆蔻香残,秋娘嫁去;白司马琵琶泪冷,商妇逢来。从古钟情,类多名士;随时行乐,讵合少年。珊瑚架畔,那禁斑管争拈;翡翠帘前,第看云笺分擘。从知风月闲情,我辈尚留未了事;应识莺花冷笑,先生曾是个中人。