□李新勇

一堆欢迎和客气话之后,在众人的簇拥下,经老表带领,老先生开始故乡之游。老表走在前面,间隔两米左右,我跟老先生走在他后面,老先生在右,我在左。走了几百米,老先生悄悄对我说:“这里不像我小时候生活的村庄。”他指着村子远处的高山悄悄对我说:“房屋、道路都会改变,人也会变,死的死,生的生,一代一代,唯独不可能变的是远处那些山。我小时,无论走多远,只要看见远处一座乌纱帽样子的山,就能找到自己的家。你看,那些山,形状、相貌,哪一座像乌纱帽?我一座都不熟悉,完全不是我小时候的样子。”

这情况太突然,令我尴尬,还觉得他失礼。我心想,您老那么不入戏,后面的章节如何上演?更重要的是,您一句话,就把我们这帮人精心准备的方案全部推翻不说,还把我们陷入不仁不义的欺骗境地;欺骗总得有目的,我们欺骗您作甚呢?

他大概见我有些不喜,笑起来对我说:“也许我的记忆错了。再说,只要是在中国地界上,哪儿不是我的老家呢。老师你说是不是?何况大方向还是不错的。”大方向肯定错不了,要不然他不可能有本事在南洋普通话中掺杂本邑土话。本邑土话,出了本邑地界,无人能懂。至于所说的山形不同,他那时候只有三泡牛屎饼高,跟现在一米七几的个子比起来,视角自然是不一样的。

老先生的话,像一注鸡血,把我脑子底部的叛逆情绪全都激发出来了,我一瞬间下定决心:今天我必须超常发挥,凭我一个作家的本领,纵使您的出生地真不在这个村子,我也要说得使您相信,您的故乡就在这里,千真万确,铁板钉钉,给您一万个理由,您都不想换,也换不了。

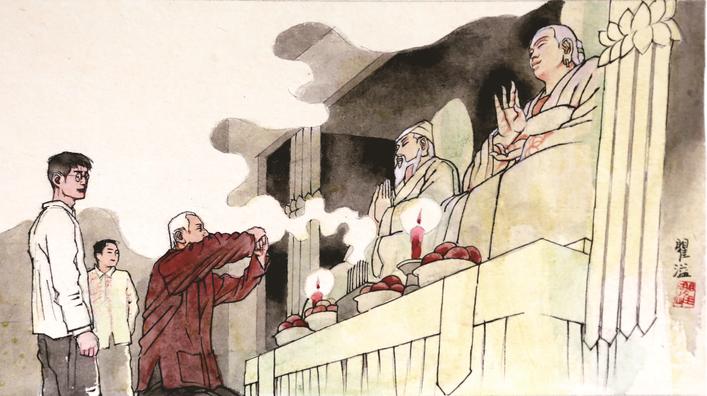

老先生嘴上这样说,步子没停,跟着老表往前走。说明他不想就此作罢,他对自己刚才说的话没有多大把握。一行人来到一座土地庙前面,我的两爿嘴唇立即切换到天花乱坠模式。我对老先生说,别处的土地庙都只有半厦小房子,只有我们这里是前檐后厦的大屋,为什么?我们这里的人更懂得感恩大自然,感恩给我们穿衣吃饭的土地,每一寸土地都精耕细作,每一寸土地都舍不得破坏。房子造大一点,到了农闲或天热的时候,村民都上这里纳凉。您看,土地菩萨两口子,不管你白天来看,晚上来看,一个人来看,还是一群人来看,怎么看,都慈眉善眼,从来不扮丑八怪样子吓唬人。众人把一身大红大绿彩装却笑眯眯的土地公、土地婆看了又看,均觉我说得甚是有理。

我对老先生说,据村里的老年人讲,那时候您还小,你爹带着您就住在这土地庙,你爹替人种地,兼管理土地庙。土地庙前半部分供奉土地公、土地婆——我们这里通称土地菩萨——后半部分就是你们家的灶房和卧室。您跟你爹走后,土地庙无人打理,一度荒废,最近几年才重新兴旺起来。过去人们来这里求菩萨保佑一家老小有衣穿有饭吃,现在人们祈求平安健康。

“土地菩萨也管平安健康?”市里来的官员很幽默。

“菩萨都是有求必应的。民众既然需要,他们自然晓得拓展业务!”

我这回答又引起一阵欢乐的笑声。我说,土地菩萨在一些地方被称为“社”,一年有两个节日,春天过的节,叫春社,农历二月初二前后;秋天过的节,叫秋社,立秋后第五个戊日,要演大戏、要跳舞,敲锣打鼓,踩高跷、跑旱船、放焰火,张灯结彩,热闹得很。一句话,寄托老百姓对丰收的期望,吃饱了,穿暖了,钱袋子鼓了,家庭就平安,身体就健康。

老先生捶着两个臂膀说:“看看我一把年纪,还算健壮,一定是从小受到土地公土地婆的保佑啰! ”大家都笑。他一幽默,我肚子里的故事就更好讲了,我说:“您现在向他们作个揖,算是老朋友见面!”众人又笑。老先生恭恭敬敬立在土地像前,闭上眼,双手合十,虔诚地作了三个揖。

周围一干人都静立四周。瓦缝里阳光照在老先生肩上,屋外吹进来的风悄悄掀起他头上稀疏的白发。老先生作了揖,睁开眼睛,摸摸头上刚才被风吹过的头发说:“土地公公刚才摸了我一下!”大家又笑。

我说:“指不定是土地婆摸的!”众人又笑。

我心想,这老家伙入戏真快。我指给他看土地庙门前的两副对联,一副是:有庙无僧风扫地,香多烛少月点灯。一副是:为人果有真心,何需你烧香还愿;行事若无天理,需防我拐杖敲头。他赞不绝口,连说好好好,写到心坎上了。我对他说:“在民间传说中,土地是小神仙,只管一方土地,就相当于……”我往四周瞧瞧,指着老表说,“就相当于熊村长。”众人嘻嘻哈哈笑着。我继续说:“在城市里,相当于小区物业管理。平日不被人当个官,到了关键时候,比什么官都管用。”老表笑吟吟说:“你啥时候都不忘排遣我!给你讲个政策,我不叫村长,我叫村委会主任。哎,作家同志,请教你一个问题:村委会主任干满三年换届,土地菩萨换届哇?”

众人又一阵嘻嘻,老先生也被逗笑了。他虔诚地抚摸最多不超过四十年的墙砖、础石和廊柱,非常感慨地说,那么多年过去了,他做梦经常梦到类似的地方,茅草房屋连片,村子四周都是草垛,在村子边上有座小小的土地庙或者观音庙。没想到,如今土地庙修得如此轩敞。

太阳升起老高,一帮人在透明阳光的簇拥下出了土地庙,我把各种书上记载的关于土地菩萨的故事讲给他听,顺带听不要钱故事的,还有陪同他的一干人等。每个故事的出处被抹去,这一干人以为我讲的这些故事,都发生在这座土地庙里,他们惊奇我讲的故事,土生土长的他们怎么从来没听过。老表像捡到一堆金元宝,把手机录音打开,打算据此编一本沙湾子土地菩萨传奇。

老先生听得入迷,他说:“你这些故事,我以前怎么没听说过呢?”

“您离开的时候只有七八岁,大半辈子远隔重洋,自然记不得多少。” 我又说,“好在您在有生之年回到了故乡,把这些故事都听了去。要不然这辈子再成功,都有点小遗憾。”

这话触动了老先生,他说:“好在我回来了! ”

“您回来就对了。您走过天涯海角,挺过大风大浪,坎坎坷坷,风风雨雨。当年跟您一样出去的,有几个能像您这样幸运,还能重回故乡呢?”

“是啊,”老先生显得激动,感慨而伤感地说,“就像我爹,永远回不来了,连尸骨在哪方,都不晓得!”

他对大家说:“刚才我跟作家老师讲,这里不像我出生的村庄。现在我发现,那是我记忆出错了,这里就是我的老家,我就出生在这里!”说罢抽出随身带的纸巾,认真地抹擦湿润的眼角。

老先生抵达之前,老表把他们熊家的熊氏家谱翻了好几遍,又请教了四五位村里最年长的老人,都没有找出谁家七十多年前有过外出逃荒的父子。老表这次所谓的“接待”,说穿了,当初就只当是为完成上级下达的工作任务。类似的任务,这些年他完成过不少。以前完成了也就完成了,不像这一次,因为我这个“职业吹牛”人的介入,事情越来越向有趣的方向发展。从我一个帮闲的角度讲,我不喜欢他刚才一下车就直率地表达,因此一心想从小说创作的角度尝试做个实验,看看把一个人放到一个个生动的故事里去讲述,这个人会不会身不由己、不知不觉进入预设的圈套。现在看来,不仅老先生相信他就出生在这个村子,连我也觉得这老先生跟他爹,多半是老表他们沙湾子熊家的熊氏家谱写漏的人。 (二)